Titán: el mundo donde la vida podría existir... pero pesar en total menos que un perro

Bajo el hielo de Titán podría esconderse una forma de vida tan escasa que apenas llenaría una mochila. Un nuevo estudio explora cómo la fermentación del aminoácido glicina podría sostener microbios en el océano subterráneo más misterioso del Sistema Solar.

Por Enrique Coperías

Este concepto artístico de un lago en el polo norte de Titán, la luna de Saturno, ilustra los bordes elevados y los rasgos en forma de muralla vistos por la nave espacial Cassini de la NASA. Cortesía: NASA/JPL-Caltech

La pregunta de si estamos solos en el universo sigue siendo uno de los grandes motores de la exploración espacial. En este sentido, la investigación del Sistema Solar ha ido desplazando el foco desde los planetas rocosos como Marte hacia las lunas heladas que, bajo sus superficies frías y aparentemente inhóspitas, podrían albergar océanos subterráneos de agua líquida.

Uno de los mundos más enigmáticos que cumplen con esta premisa es Titán, la luna más grande de Saturno, un cuerpo planetario con atmósfera densa, geología activa y una superficie rica en compuestos orgánicos.

Un nuevo estudio, publicado en The Planetary Science Journal por un equipo internacional de investigadores liderado por Antonin Affholder, explora una posibilidad intrigante: que formas de vida extremadamente simples podrían sobrevivir gracias a un tipo de metabolismo anaeróbico basado en la fermentación de glicina, el aminoácido más sencillo conocido.

Titán: un mundo con las piezas del rompecabezas de la vida

Titán es el único satélite del Sistema Solar con una atmósfera densa y estable. Compuesta mayoritariamente por nitrógeno con una fracción significativa de metano, esta atmósfera permite complejos procesos fotoquímicos que producen una gran variedad de moléculas orgánicas, algunas de ellas análogas a las que dieron origen a la vida en la Tierra.

Estas moléculas caen continuamente sobre la superficie de Titán formando depósitos ricos en materia orgánica: dunas, lagos de hidrocarburos líquidos y terrenos laberínticos. Gracias a los datos de la misión Cassini-Huygen, los científicos saben que bajo esta superficie helada —que puede tener hasta 200 kilómetros de grosor— se esconde un océano global de agua líquida, posiblemente mezclado con amoníaco y sales, que interactúa con un núcleo rocoso.

Este entorno es radicalmente distinto al terrestre, pero no está fuera de la definición de entorno habitable. Es un medio extremo, frío, oscuro, con alta presión y pH alcalino, lo que obliga a considerar formas de vida muy distintas a las conocidas en la Tierra. En este contexto, los investigadores se plantearon una pregunta fundamental: ¿puede este entorno sostener vida basada en la química orgánica sin depender de la luz solar o del oxígeno atmosférico?

Fermentación de glicina: una ruta metabólica posible en un mundo sin sol

Dado que la luz solar no penetra el hielo superficial de Titán, procesos como la fotosíntesis quedan del todo descartados. Tampoco es seguro que haya compuestos oxidantes disponibles, como oxígeno y nitratos, lo cual limita otras rutas metabólicas complejas. Por eso, Affholder y su equipo propuso explorar una alternativa más sencilla y robusta: la fermentación de glicina.

La glicina es el aminoácido más simple que existe, y su presencia ha sido confirmada en meteoritos, cometas e incluso en experimentos que simulan la atmósfera de Titán. Se sabe que puede formarse abióticamente y es uno de los productos más comunes en simulaciones prebióticas como el famoso experimento de Miller-Urey.

En 1953, el joven químico estadounidense Stanley Miller y el químico y nobel Harold Urey, su director de tesis simularon las condiciones de la Tierra primitiva para investigar el origen de la vida. Al hacer pasar descargas eléctricas, que simulaban rayos, por una mezcla de gases como metano, amoníaco, hidrógeno y vapor de agua, lograron sintetizar aminoácidos como la glicina, demostrando así que moléculas orgánicas esenciales para la vida pueden formarse de manera abiótica.

Esta imagen compuesta muestra una vista infrarroja de Titán tomada desde la nave espacial Cassini de la NASA el 13 de noviembre de 2015. La imagen muestra las regiones paralelas, oscuras y llenas de dunas denominadas Fensal (en el norte) y Aztlán (en el sur). Cortesía: NASA/JPL/University of Arizona/University of Idaho

Modelado bioenergético: ¿puede sostenerse una biosfera en Titán?

En la Tierra, ciertos microorganismos —especialmente las bacterias de la clase Clostridia— pueden obtener energía fermentando glicina y produciendo acetato, dióxido de carbono e hidrógeno. Este tipo de metabolismo es anaeróbico, no necesita luz ni agentes oxidantes externos, y es eficiente desde el punto de vista energético, incluso en ambientes extremos como el que podría existir en Titán.

Los autores del trabajo utilizaron modelos bioenergéticos avanzados para evaluar si esta fermentación podría realmente sostener vida. Calculando la energía libre de Gibbs disponible en condiciones simuladas del océano de Titán —temperatura, pH, salinidad y concentración de glicina—, descubrieron que, aunque el proceso sería viable en términos termodinámicos, la cantidad de energía utilizable sería extremadamente limitada.

¿Por qué? Porque aunque Titán tiene una enorme riqueza de compuestos orgánicos en la superficie, su transporte hacia el océano subterráneo es lento y poco eficiente. La principal vía planteada es a través de impactos de meteoritos, que funden temporalmente el hielo y arrastran materia hacia el interior. Pero este proceso es poco frecuente en escalas geológicas.

Una biosfera casi indetectable: el reto para futuras misiones

«Nuestro nuevo estudio muestra que este suministro únicamente puede ser suficiente para sostener una población muy pequeña de microbios con un peso total de soólo unos pocos kilogramos como máximo —equivalente a la masa de un perro pequeño —explica Affholder en una nota de prensa de la Universidad de Arizona. Y añade—: Una biosfera tan diminuta tendría un promedio de menos de una célula por litro de agua en todo el vasto océano de Titán».

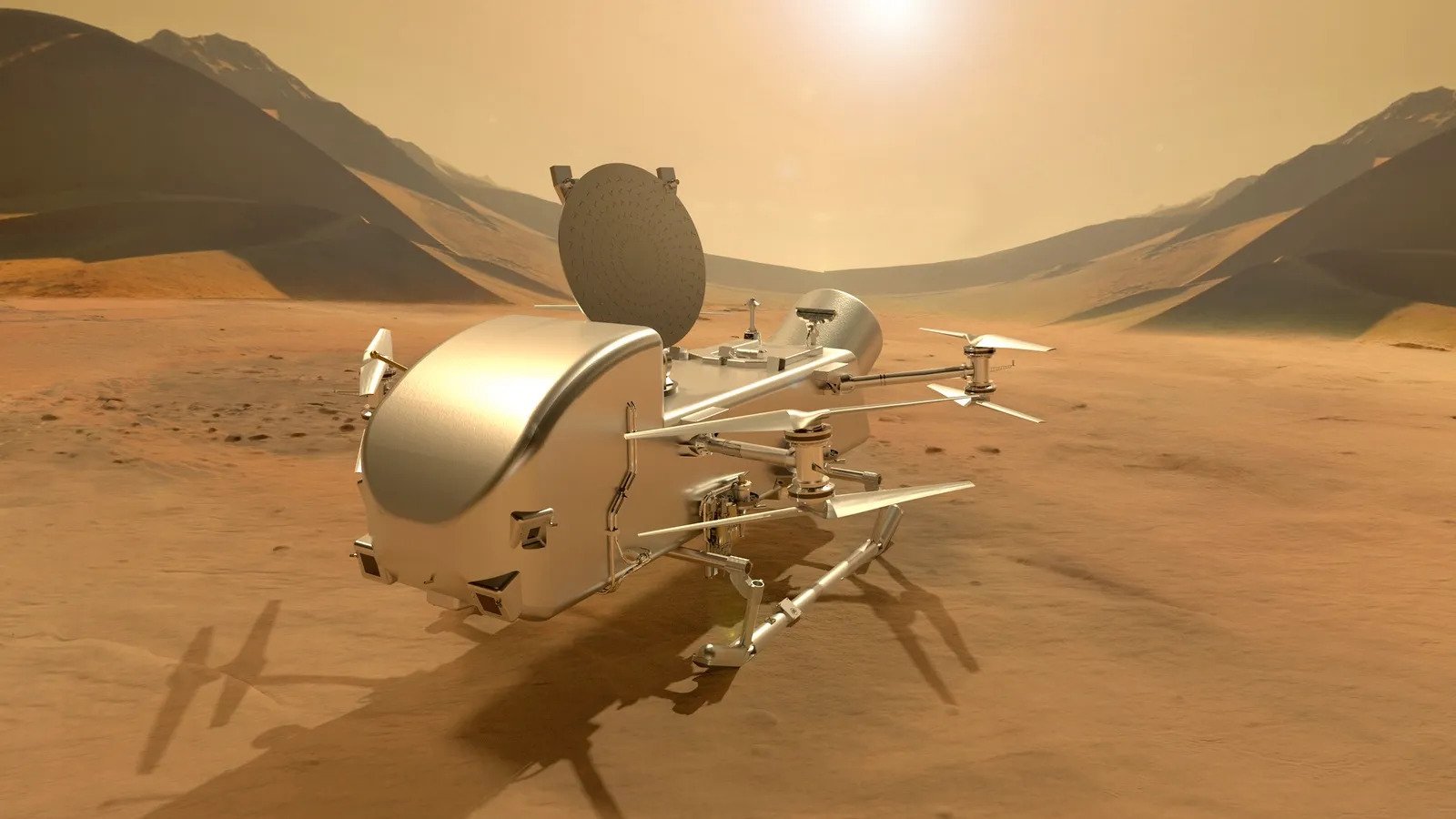

Estos resultados tienen implicaciones clave para misiones como la Dragonfly, la futura sonda de la NASA que viajará a Titán en 2034. Aunque buscar signos de vida es uno de sus objetivos, los científicos advierten de que una biosfera tan dispersa y tenue sería casi imposible de detectar con instrumentos convencionales.

«Para una futura misión a Titán, las probabilidades de encontrar vida —si es que realmente está allí— podrían ser como buscar una aguja en un pajar —advirte Affholder—. A menos que el potencial de Titán para la vida se encuentre en otro lugar que en su contenido orgánico superficial».

Dónde buscar entonces? El valor de los «oasis» locales

El equipo sugiere que quizás los compuestos orgánicos detectados en la superficie de Titán no estén realmente disponibles para la vida en su océano. «Llegamos a la conclusión de que el rico inventario orgánico de Titán podría no estar disponible para desempeñar un papel en la habitabilidad de la luna en la medida en que uno podría pensar intuitivamente», añade el autor.

Aunque el panorama general es desalentador, los investigadores no descartan que puedan existir zonas localizadas dentro del océano de Titán donde se acumulen compuestos orgánicos y la densidad celular sea más alta. Estos oasis microbianos, quizá cercanos a regiones de actividad geotérmica o estructuras internas fracturadas, podrían ser clave para encontrar vida.

Además, el equipo propone ampliar la investigación a otras rutas metabólicas, como la degradación anaeróbica del acetileno o el uso de hidrocarburos aromáticos como fuente de energía. Ambas son químicamente plausibles en Titán y podrían ser incluso más eficientes que la fermentación de glicina.

La misión Dragonfly, que forma parte del Programa Nuevas Fronteras de la NASA, tiene previsto su lanzamiento en 2028 y su llegada a Titán, la luna de Saturno, en 2034. Cortesía: NASA / Johns Hopkins APL / Steve Gribben

Una herramienta para la astrobiología moderna

Este trabajo también representa un avance metodológico importante en astrobiología. Utilizando datos de geoquímica, microbiología y modelado físico, los autores han desarrollado una herramienta cuantitativa para evaluar la habitabilidad energética de ambientes extremos.

Su enfoque puede aplicarse no solo a Titán, sino también a otros mundos oceánicos, como Encélado, Europa y Ganímedes, lo que ayudaría a priorizar qué lugares del Sistema Solar merecen una exploración más detallada.

Como avanza Affholder, este estudio no demuestra que haya vida en Titán, pero abre una puerta importante a la posibilidad de que exista una vida extraterrestre basada en rutas metabólicas simples, como la fermentación, alimentadas por compuestos generados abióticamente. Aunque la cantidad de biomasa posible sea baja, la simple existencia de estas condiciones ya convierte a Titán en uno de los mundos más fascinantes para la astrobiología.

La gran pregunta que queda en el aire no es otra que si la vida puede surgir y persistir incluso en los entornos más extremos y con recursos escasos, ¿cuántos otros mundos con océanos ocultos podrían albergar formas de vida que aún no hemos imaginado? ▪️

Información facilitada por la Universidad de Arizona

Fuente: Antonin Affholder et al. The Viability of Glycine Fermentation in Titan's Subsurface Ocean. The Planetary Science Journal (2025). DOI: 10.3847/PSJ/adbc66